UX auf Reisen: Wenn Flughäfen, Restaurants und Theater zur Experience werden

Auf Reisen erleben wir User Experience in verschiedenen Bereichen ausserhalb einer Software oder Plattform. Besonders wenn Sprache oder bekannte Muster nicht greifen, ist eine intuitive Nutzerführung umso wichtiger.

Gezielte Nutzerbefragung mit 1 Klick

Erlebnis und Bericht von Simone Götz

Nehmen wir zum Beispiel Sicherheitskontrollen am Flughafen. Wo muss ich anstehen? Welche Dinge wie Flüssigkeiten oder Schuhe muss ich auf das Band für die Durchleuchtung legen? Diese und viele weitere Fragen tauchen hier auf. In solchen ungewohnten Momenten sind eindeutige Signalisationen elementar, um den Besucher:innen Sicherheit und ein gutes Gefühl zu vermitteln. Besonders ins Auge gefallen ist mir am Flughafen Zürich die Umfrage zur Zufriedenheit der Sicherheitskontrolle. Erwartet habe ich hier 5 Buttons mit einer Spannweite von «sehr unzufrieden» bis «sehr zufrieden». Anstelle dieser wurden andere Auswahlmöglichkeiten angeboten. So konnte man mitteilen, ob die Sicherheitskontrolle zu lange dauerte, es unfreundliche Mitarbeitende gab, die Sicherheitskontrolle kompliziert war, die Kontrolle unangenehm war oder alles gut lief.

Aus Sicht einer guten User Experience ist das ein gutes Beispiel für eine zielführende Nutzerbefragung, die es den Betreiber:innen ermöglicht, gezielt einzelne Bereiche zu optimieren, falls sich eine Tendenz der Unzufriedenheit abzeichnet.

E-Mail Flut bei Musicals in London

Erlebnis und Bericht von Tobias Stern

Während meiner Juni-Reise nach London hat der E-Mail-Spam einen neuen Höhepunkt erreicht. Ich wollte während meinem Besuch unbedingt einige Musicals und Theater besuchen. Der Plan war: Sechs Nächte Aufenthalt, eine UX-Konferenz besuchen, etwas sightseeing und dazu noch vier Shows besuchen. Anlaufstelle für Show-Tickets ist die Ticketing-Plattform LondonTheatre.co.uk. Ich habe also Tickets für vier Shows gebucht: The Book of Mormon, My Master Builder, Lion King und Hamilton. (Die Shows selbst waren übrigens allesamt super!) Nach der Reise ziehe ich Bilanz - für die vier Shows habe ich insgesamt 25 (fünfundzwanzig!) E-Mails erhalten! Sechs pro Show und noch eine allgemeine Werbemail. Wie kann das sein? Hier die sechs Mails, die es pro Show gibt:

- Bestellbestätigung beim Ticketkauf (3 Wochen vor der Show)

- Cross-selling-Werbemail «Enhance your visit» (2 Wochen vor der Show)

- Erinnerungsmail «Bald ist die Show» (5 Tage vorher)

- Hinweismail «Dein Ticket kommt bald» (3 Tage vorher)

- Mail mit dem Ticket (1 Tag vorher)

- Feedback-Anfrage-Mail (1 Tag danach)

Ich persönlich lege Wert auf einen aufgeräumten Posteingang und nerve mich ab jeder unnötigen E-Mail. Diese regelrechte Flut an Mails hat mich sehr frustriert!

Wenn ich das als UX-Designer/BA versuche, nachzuvollziehen, dann stelle ich fest: Auf den meisten Ticketing-Plattformen kann man nur Tickets für einen Event kaufen. Will man Tickets für verschiedene Events bestellen, muss man pro Event den Bestellprozess durchlaufen. Sicherlich hat dies seine Gründe, ich kann aber nur spekulieren: Wahrscheinlich werden die Events und ihre Anbieter:Innen als eigenständige Angebote behandelt, da eine Kombination von Buchungen einfach nicht vorgesehen ist. Und die Buchung von Tickets für nur einen Event ist sehr wahrscheinlich der Haupt-Anwendungsfall. Alles andere kommt zu selten vor. Dennoch sind sechs E-Mails pro Show zu viel. Ob das wohl jemals im Produktteam hinterfragt wurde? Als Kunde wäre ich mit einer Bestellbestätigung (inklusive Ticket) bereits zufrieden. Alles andere braucht es nicht.

Unklares Interaktionskonzept bei Schliessfächer

Erlebnis und Bericht von Jürgen Baumgartner

Im Jahr 2019 reiste ich für eine Konferenz nach Glasgow und hatte noch einen Tag zur Verfügung, um Edinburgh zu besuchen. Das wollte ich natürlich ohne Gepäck machen und dieses am Busbahnhof in einem Schliessfach deponieren. Etwas, das nicht einfacher sein könnte.

Die «Conditions of use» waren gut sichtbar, jedoch keine Hinweise darauf, wie genau das Gepäck in das Schliessfach und dann auch wieder hinauskommt.

Nach einigem Herumprobieren stellte sich Folgendes heraus: Man muss zuerst sein Gepäck im Schliessfach deponieren, dann zu einer zentralen Säule gehen und dort bezahlen. Erst nach der Zahlung erhält man ein Ticket, das später zum Öffnen des Fachs benötigt wird.

Diese Vorgehensweise birgt jedoch einige Tücken. In einer hektischen Bahnhofsumgebung, wo mehrere Reisende gleichzeitig ihre Gepäckstücke verstauen wollen, kann man leicht durcheinanderkommen. Im schlimmsten Fall bezahlt man versehentlich für das Fach eines anderen Reisenden.

Als zusätzliche Hürde akzeptierte das System ausschliesslich Münzen – weder Geldscheine noch Kartenzahlung waren möglich. In Zeiten, wo bargeldloses Bezahlen immer selbstverständlicher wird, war dies eine unerwartete Einschränkung, die zusätzlichen Stress verursachte.

Eine gute User Experience entsteht dort, wo es den Benutzer:innen so einfach wie möglich gemacht wird und im Idealfall die Erwartungen übertroffen werden. Um dies zu erreichen, muss das Umfeld – in diesem Fall ein hektischer Bahnhof, Zeitstress, Sprachbarrieren oder unübliche Zahlungsmittel – miteinbezogen werden.

Unerwartete Personenidentifiktation

Erlebnis und Bericht von Simone Götz

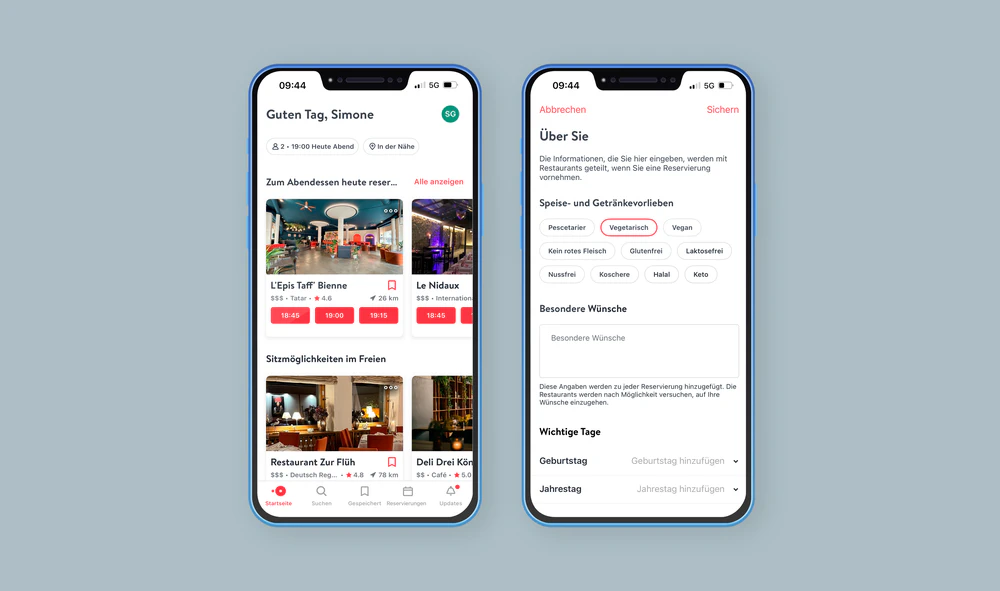

Ein unerwartetes Erlebnis hatte ich bei einem spontanen Restaurantbesuch. Das Restaurant haben wir spontan und ohne Reservierung aufgesucht. Bei der Begrüssung fragte die Empfangsperson nach einer Reservierung und da wir keine hatten, nach meiner Telefonnummer. Es war nicht das erste Mal, dass wir bei einem Spontanbesuch danach gefragt wurden. Es war jedoch das erste Mal, dass wir anschliessend mit meinem Namen angesprochen wurden. Natürlich war ich leicht irritiert darüber, woher sie meinen Namen wissen, da ich diesen nicht angegeben hatte. Ich fragte die Empfangsperson, woher sie meinen Namen kenne. Sie sagte, dass sie die Reservationen über OpenTable machen und ich dort bereits registriert bin.

Personalisierungen sind wir gewohnt von diversen digitalen Diensten. Schon lange erhalten wir Suchvorschläge nach unseren Präferenzen, Einkaufstipps zu unserem Suchverlauf, Social Media Content nach unseren Vorlieben. Auf allen Arten von Applikationen im Privat- wie aber auch in Business-Apps werden wir mit unserem Namen begrüsst und angesprochen. Dass wir aber bei einem vermeintlich anonymen Spontanbesuch im Restaurant auch mit Namen angesprochen werden, ist zumindest bei uns in der Schweiz ungewöhnlich. Wenn wir hier weiterdenken und aus der Personaliserung eine Hyper-Personalisierung wird. So könnte ein beispielsweise OpenTable Profil Allergien oder Essensgewohnheiten beinhalten. Das scheint auf den ersten Blick trivial, aber denken wir mal weiter … Wie wäre es, wenn die Menuekarte auch gleich digital im Tool hinterlegt wäre und mir auf Grund meiner Allergien passende Gerichte vorschlagen würde? Das könnte die Auswahl vereinfachen und Risiken minimieren. Für die Lifestyleindustrie können auch Diäten mit Nährwertangaben hinterlegt werden und so zusätzliche Crosssellings greifen.

Die Frage, die sich hier aus UX Sicht stellt: Passt diese Art der Personenidentifikation zu unserer Firma, unserer Dienstleistung? Und wenn ja, wie können wir es auf alle Touchpoints ausweiten und so ein einheitliches Kundenerlebnis bieten? Wie reagieren die Nutzer:innen auf diese Hyperpersonalisierung und wie kann diese umgangen werden, falls es nicht gewünscht ist?